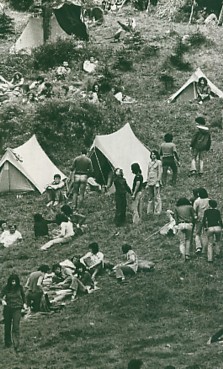

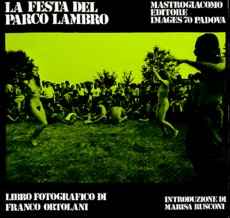

In alto a destra la copertina del libro fotografico di Franco Ortolani, La festa del parco Lambro, edito da Mastrogiacomo editore Padova nel 1978. Qui sotto una immagine degli accampamenti tratta dal Ciao 2001 n. 32/33 del 1976.

|

Parco Lambro 26 giugno 29 giugno 1976 Relativamente

a questo Festival pop iniziamo proponendo due articoli di Daniele

Caroli entrambi tratti da Ciao 2001 proseguendo con l'introduzione al

libro fotografico LA FESTA DEL PARCO LAMBRO - Mastrogiacomo Editore

Images PADOVA marzo 1978 scritta da MArisa Rusconi. Infine un articolo

di Caterina Ricci tratto da Abc potete scaricarlo qui QUATTRO GIORNI AL PARCO LAMBRO (di Daniele Caroli tratto da Ciao 2001 n. 30 del 1 agosto 1976) Milano. Sesta Festa del Proletariato Giovanile al Parco Lambro di Milano: i quotidiani e la TV se ne sono occupati ampiamente, impegnandosi soprattutto a mettere in risalto gli aspetti sensazionali (o presunti tali), gli episodi di violenza, il comportamento irresponsabile di alcuni partecipanti. Non c'è da stupirsene: va consideratoche il compitodi un inviato in casi del genere è obbiettivamente difficile. Ora, non pretendo di dare una visione completa e imparziale di una manifestazione così complessa: posso soltanto riferire quanto ho visto, ascoltato e sentito. Ma prima di inziare con la cronaca, una Prefazione La

Sesta Festa del Proletariato Giovanile è stata organizzata da Re Nudo e

dai suoi circoli, dal Partito Radicale, da Lotta Continua e da altri

raggruppamenti minori. Il festival è durato quattro giorni, dal 26 al

29 giungo, e vi hanno partecipato circa 200.000 persone, con punte

massime di affluenza la prima e la terza sera (tra i 70 e i 100 mila

presenti): sono cifre da capogiro, senz'altro attendibili, che danno il

quadro d'una manifestazione davvero unica e che spiegano i contrasti

sorti a un certo punto tra gli stessi partecipanti e, d'altra parte, le

difficoltà incontrate dall'organizzazione. Le tessere d'ingressovalide

per quattro giorni costavano 1.000 lire e ne sono state vendute almeno

20.000 (come mi è stato riferito l'ultima sera): per la maggioranza si

è trattato comunque di un festival gratuito. Sabato 26 Arriviamo

verso le 20. La gente è veramente tantissima. Acquistiamo le tessere e

ci dirigiamo verso il prato grande lungo un vialetto pieno di

bancarelle che vendono di tutto, artigianato, bigiotteria, incenso,

strumenti musicali, eccetera; arrivati ai grandi stand alimentari dei

grandi gruppi organizzatori, entriamo nella sinistra del prato, in

fondo al quale è situato il parco principale (in posizione

simmetricamente opposta rispetto all'anno scorso). Domenica 27 Un amico mi telefona entusiasta per riferirmi del successo che hanno avuto il giorno precedente, nel prato piccolo (si fa per dire), i massaggi, gli esercizi collettivi di yoga, i dibattiti sull'alimentazione, il tutto all'insegna dello slogan "Riprendiamoci il nostro corpo". Intanto, però, comincia a manifestarsi una certa tensione in quella scombinata cittadina che è sorta in pochi giorni nel Parco Lambro (pare che i residenti fossero almeno 20.000). Tre radio libere milanesi, Milano Centrale, Monte Stella, Canale 96, tramite un ponte radio allestito da quest'ultima, trasmettono dei collegamenti in diretta dalla Festa: le notizie non sono buone. Conflitti tra femministe e alcuni partecipanti al raduno (maschi, naturalmente), uno spettacolo degli omosessuali interrotto bruscamente da un gruppetto di oppositori, e infine, verso sera, l'episodio più grave: viene saccheggiato un camion di viveri dell'organizzazione. Alle 21 un temporale peggiora le cose. Quando arriviamo sul posto piove ancora un po': si sta esibendo Veronique Chalot, dolce folk-singer francese ben coadiuvata da una formazione affiatata. L'affluenza è molto diminuita, ma le melodie vagamente celtiche - adatte alla nuvolosa serata- vengono apprezzate dai presenti. È un bel momento che l'amplificazione rende bene. Arrivano i vocalizzi di Jenny Sorrenti subito dopo l'intimista Patricia Lopez. Gli Agorà, con il loro semplice e rilassato jazz-rock, riscaldano l'ambiente. Un nuovo acquazzone, a mezzanotte, alontana parte del pubblico; poi si presentano i Lyonesse nella nuova formazione a quattro e infine Napoli Centrale in scena fino alle 2 del mattino. Lunedì 28 La

giornata inizia male. Le discussioni e gli scontri all'interno del

festival si fanno più accesi fin dalla mattina; poi alcune decine di

incoscienti tentano di assaltare un supermercato presso il Parco

Lambro, la polizia spara dei candelotti lacrimogeni e il gas arriva

fino alla tendopoli suscitando comprensibile panico. Si diffondono voci

allarmistiche secondo cui le forze dell'ordine vorrebbero sgombrare

l'area della festa, e nel pomeriggio comincia un'assemblea generale dei

partecipanti alla manifestazione. La riunione assume dimensioni enormi

(migliaia di persone). Il dibattito verte sulla gestione della

manifestazione: per ore si alternano al microfono del palco grande

oratori spesso in contrasto tra loro; pesanti critiche vengono rivolte

all'organizzazione ma anche ai gruppi spontaneistici il cui

comportamento violento ha accresciuto la tensione. Si prpone la

sospensione immediata del festival, ma alla fine (è già sera) è

approvata la mozione dell'organizzazione per la ripresa del programma

normale. Verso le 22 e 30 cominci a suonare il gruppo di Don Cherry

(ospite tony Esposito alla batteria), di fronte a una fola enorme.

All'inizio gli ipnotici ritmi africani, i canti tribali, gli

occasionali assoli di tromba del grande jazzman faticano a riscuotere

l'attenzione del pubblico, ma dopo due o tre pezzi, si compie un

piccolo grande miracolo: decine di migliaia di persone, finalmente

coinvolte, dimenticano i contrasti della giornata e si mettono a

battere le mani a tempo e a cantare in coro. S'accendono innumerevoli

fiammelle e si ascolta finalmente partecipi ed uniti una musica

semplice serena e affascinante. Dopo tanto discutere, si placa

l'animosità e subentra un - non evasivo- rilassamento. Grazie a Don

Cherry e ai suoi musicisti, grazie al fascino d'una musica antica e

insieme nuova, calda e siggestiva, viviamo il momento più bellodella

grande manifestazione. un trionfo. Martedì 29 Con

Don Cherry sembra essere tornata la tranquillità. Non cessano le

discussioni, né tantomeno i disagidegli accampati, ma i toni sono

smorzati e c'è più voglia di costruire che di distruggere. Nel

pomeriggio nuova grande assemblea, altro importante momento di

verifica, di proposta e - perché no - di contestazione. Questi ampi

dibattiti hanno chiarito le idee, favorito gli scambi d'opinione,

mostrato quali fossero le contraddizioni, e leincomprensioni

all'internod'una massa così eterogenea e così vasta. Questa è la cronaca. Ma quest'anno la Festa del Proletariato Giovanile ha offerto molto di più della musica e degli slogan dei vari gruppi organizzatori. È stato terreno di scontro e d'incontro, momento di concretizzazione delle aspettative e delle incertezze d'un movimento che coinvolge centinaia di migliaia di persone. Bisognerà riparlarne per tracciarne un bilancio a mente fredda. Daniele Caroli PARCO LAMBRO (di Daniele Caroli tratto da Ciao 2001 n. 32-33 del 15-22 agosto 1976) «Un bilancio definitivo dal punto di vista economico lo potremo fare soltanto in ottobre», mi spiega Andrea Valcarenghi, «perché allora avremo un panorama completo delle spese affrontate. Ti posso anticipare qualche cifra approssimativa: circa 30 milioni di uscite, con un passivo di oltre 2 milioni, cui va aggiunto il danno subito da Re Nudo per lo stand alimentare saccheggiato, altri 5 milioni. Sono state distribuite 32 mila tessere, di cui 28.000 effettivamente pagate (l'anno scorso erano state 22.000): abbiamo calcolato una presenza quadrupla rispetto alle tessere, per cui i partecipanti ai quattro giorni del raduno devono essere stati almeno 120 mila. Inoltre è aumentato enormemente il numero delle persone stanziate nel Parco, che quest'anno erano ben più di 10.000, e questo ha comportato gravi problemi organizzativi e ha contribuito a creare un clima di tensione. La Provincia ci ha boicottati non provvedendo all'allacciamento per l'energia elettrica ed è mancata anche la fornitura d'acqua da parte del Comune». Queste le cifre riguardanti la Sesta Festa dei Proletariato Giovanile tenutasi per la terza volta consecutiva al Parco Lambro di Milano. Chiedo a Valcarenghi quali conclusioni sono state tratte dall'esperienza dell'edizione '76 del festival, quella che ha registrato la più alta affluenza di pubblico ma anche momenti drammatici ed episodi di violenza. «E' stata senz'altro un'occasione importantissima per capire una realtà sociale vastissima ed eterogenea. Ma ci siamo resi conto che manifestazioni di simili dimensioni sono ormai inadeguate: le incomprensioni, le contraddizioni, le difficoltà organizzative, quando si ha a che fare con una partecipazione così estesa, tendono ad annullare ogni possibilità di controllo. Se dovessimo ripetere l'esperienza nella stessa situazione l'anno prossimo, avremmo probabilmente a che fare con 200-250 mila persone: uno sforzo impossibile, a meno di creare strutture tecnico-organizzative davvero imponenti, destinate però a divenire soffocanti e ad approfondire ulteriormente la separazione tra gestione e pubblico. Il nostro obiettivo era stato, nelle ultime tre Feste, quello di portare nella metropoli certe tematiche e problematiche: l'abbiamo raggiunto. Ora puntiamo a iniziative limitate lontano dalle città, che coinvolgano maggiormente i partecipanti, in ambienti che garantiscano maggior libertà d'azione per tutti con un minimo d'organizzazione». Questo Festival dei Parco Lambro è stato probabilmerite l'ultimo, quindi si tornerà con proposte più mature - alle situazioni di Ballabio, dell'Alpe dei Vicerè, di Zerbo. Un primo sentore di questo cambiamento di rotta l'avevo d'altronde già avuto conversando con alcuni responsabili dei servizio d'ordine, l'ultima notte al Parco Lambro. «A queste condizioni, il festival non potrà essere ripetuto l'anno prossimo: tutto dipenderà dalla situazione dei movimento, da quello che la gente avrà in testa, da quali nuove radicalizzazioni possono esplodere nel frattempo. Si tratterà di vedere con che tipo di mentafità verrà qua la gente, se con quella dei giovane disgregato o con quella dei giovane che va a unificarsi con altri giovani». E inoltre: «Dopo Licola, s,era pensato che il movìmento andasse avanti; in realtà, non c'è stata la forza di creare situazioni nuove. Fino alla prima assemblea, qui al Lambro si sentiva dire da tutti che le cose non andavano bene; con le grandi assemblee degli ultimi due giorni mi sembra si sia fatto un passo avanti anche rispetto a Licola. Sta a noi ora, incanalare tutte le indicazioni emerse da questi dibattiti». Nel «Prato piccolo», parallelamente alle attività più spettacolari riservate al palco principale, hanno avuto un buon successo gli esercizi collettivi di yoga, le lezioni pratiche di automassaggio, le discussioni sull'alimentazione: un'esperienza che ha dato risultati pressoché immediati, visto che è già stata ripresa qua e là per l'Italia in altre manifestazioni (seppur non nelle dimensioni assunte alla Festa milanese), e che sarà uno dei punti nodali del prossimo festival di Re Nudo, dovunque si tenga. Intanto però sono le questioni finanziarie a prendere il sopravvento nelle considerazioni del dopo-festival il prossimo numero di Re Nudo lancerà una sottoscrizione tra i lettori per rimediare in qualche modo al forte passivo previsto. Sul piano discografico, pare che la Produttori Associati intenda impiegare le registrazioni «live» realizzate durante la manifestazione per un album che verrebbe pubblicato in autunno. Ancora non sì hanno però particolari sugli artisti che vi sarebbero rappresentati. Un'ultima osservazione. Tante polemiche, tanti dibattiti tanti interventi: ma nessuno ha pensato di far notare alla grande massa dei partecipanti che la «festa» si svolgeva a due passi da un cadavere putrescente. Il fiume Lambro, ridotto a una fogna dagli scarichi industriali, avvelena la vegetazione dei parco e rende in taluni punti l'aria irrespirabile: un disastro ecologico, come ben sanno gli abitanti dei paesi situati sulle sue rive a sud di Milano. Eppure, un simile attentato alla salute di tutti (animali e piante compresi) è stato assolutamente ignorato. Daniele Caroli

LA FESTA DEL PARCO LAMBRO Su Parco Lambro 1976, sesta – e ultima? – festa del proletariato giovanile sono stati versati fiumi d’inchiostro. Nessuno ha rinunciato a dire la sua. Ed ecco il raccontino del giornalista con ambizioni (frustrate) da sociologo e quello del sociologo “buono per tutte le stagioni”, tipico prodotto della pseudocultura “all’italiana”, chiamato e disponibilissimo ed interpretare qualsiasi macro o micro fenomeno: la crisi economica, il monokini, la pornografia, la disoccupazione, l’inflazione, il punk, il rock, la transessualità, la bisessualità ecc. Ed ecco ancora l’analisi dello psicanalista d’assalto – naturalmente lacaniano – con le sue brave formule “da divano”. Quanto all’onnipresente – e senza dubbio insuperabile – semiologo, questa volta supera perfino se stesso fornendo un’interpretazione in chiave di millenarismo: scopre cioé un’impressionante analogia che collega il “movimento” dei giovani di oggi ai movimenti “apocalittici” tra il primo Medioevo e la Riforma, rafforzando la sua tesi con la seguente affermazione, certo puntuale ed esatta: “Quella dell’Apocalisse è un’escatologia rivoluzionaria“. Insomma, a parte gli esempi di cultura autentica, come quello appena citato, la schiera degli “esperti” in giovani – quasi sempre signori di mezza età malati di giovanilismo, ma che dei giovani quasi sempre non capiscono niente –, in quel giugno milanese appiccicaticcio e violento, sembrava infinita. Certo io stessa, allora, non mi sottrassi alla curiosità, personale e professionale, di vivere la “quattro giorni del Parco Lambro” e allo stimolo di scriverne (molti, purtroppo, ne scrissero senza neppure metterci piede). Quello che scrissi allora, a caldo, sotto la spinta di emozioni anche abbastanza scombussolanti (non ho mai creduto a quella regola del “decalogo del buon giornalista” che impone distacco e freddezza), quello che scrissi, dicevo, non mi pare di doverlo rinnegare. Inevitabile, però, a distanza di tempo, riconoscere i limiti di cronaca contingente (anche se proiettata oltre il folclore delle apparenze). Questa premessa per arrivare a un punto che mi sembra fondamentale: occorre sgombrare subito il campo dagli equivoci a cui potrebbe prestarsi un libro di immagini su “Parco Lambro 1976”. L’equivoco più ovvio (con le conseguenti giuste accuse)? Che si tratti di una specie di retrospettiva del “movimento” quale era un anno e mezzo fa e quale non ha più potuto essere, proprio a partire da quella data, giugno ’76, da quella festa. Un album dei ricordi da sfogliare con amore, rabbia, rimpianto, forse in certi punti disgusto, a seconda dei sentimenti con cui lo si è vissuto allora; ma pur sempre come qualcosa di irrimediabilmente concluso, nel bene e nel male; paradiso-inferno sepolto nella nebbia di una non dimenticata ma pur sempre perduta adolescenza. Se così fosse, se le immagini di Franco Ortolani rappresentassero semplicemente questo, la testimonianza di una stagione ancora recente ma già mitizzata dal ricordo ( proprio come le violaciocche e i pensieri d’amore negli album delle ex-signorine di buona famiglia), l’accusa all’editore e agli autori, di aver fatto un’operazione “retro”, come tante di moda oggi, sarebbe fondata. lo credo invece, che, per cogliere il vero significato del libro, questa ottica vada addirittura rovesciata. Nel senso che forse il fotografo agì allora senza la consapevolezza totale di fermare con il suo obbiettivo qualcosa di irripetibile e – perché no?, non abbiamo paura di certe definizioni – di storico, così come piena consapevolezza non poteva esserci per noi che cercavamo di chiudere le immagini nelle parole. Tuttavia, proprio con il vantaggio “ottico” dei diciotto mesi che vennero dopo, con la lente di ingrandimento fantastica – ma quanto reale – della prospettiva in cui possiamo oggi valutare l’ultimo Parco Lambro, ecco che questo documento fotografico supera lo stesso realismo – e talvolta iperrealismo – delle immagini per assumere un valore emblematico. Direi anzi che, quanto più, volti, corpi, oggetti, ambienti appaiono nella cruda, spesso inevitabilmente sgradevole luce dell’iperrealismo, e tanto più diventano simboli, immagini premonitrici del “dopo”. Perché oggi sappiamo che Parco Lambro non fu, o non soltanto, l’ “Apocalisse del pop”, come i più fantasiosi la definirono, o l’ “Apoteosi della provocazione”. E, contrariamente a quanto affermarono alla fine dei quattro giorni gli stessi organizzatori, stanchi, incazzati, confusi, non fu neppure “l’ultima festa del movimento”. Piuttosto, proprio lì, dallo sfacelo del mito di un certo modo di stare insieme – pace, amore e misticismo collettivo, musica come droga e droga come musica ecc. – nacque la necessità di trovare altre strade, altri modi. E vennero, infatti, altre feste. Alcune quasi clandestine e per pochi iniziati – i “nuovi mistici” – come quella di Guello (giugno ’77); altre di grande massa, come quella di Bologna (settembre ’77), che certo qualche militante ortodosso, anche se della sinistra “nuova”, considererà eresia chiamare festa, ma che è stata, invece, senza alcun dubbio, una delle più grandi “sagre” del movimento. Un festival senza orchestre e divi pop-rock, senza danze collettive e girotondi di corpi nudi sotto la pioggia, ma con lunghi e anche gioiosi cortei, canti e slogans, (contrariamente alle previsioni più pessimistiche, ma anche plausibili, le P38 tacquero). E, soprattutto, con un’intera città per palcoscenico, anziché un recinto grande molti chilometri ma pur sempre ghetto dell’emarginazione e dell’autoemarginazione, un parco spelacchiato; e ricoperto di rifiuti, ai margini della metropoli. È chiaro dunque, che nel fallimento del Parco Lambro ’76, se così vogliamo chiamarlo, drammatizzando un po’ i termini, c’era già l’embrione di un nuovo movimento, o meglio, della trasformazione del movimento e della sua separazione in diversi filoni, spesso contradditori, come vedremo tra poco. Ma allora né i protagonisti né gli osservatori potevano essere in grado di cogliere questa realtà “in fieri”. Ne registrarono solo il punto di arrivo. Anch’io, come tanti, credo, ho rimpianto in quei giorni i gabbiani dell’isola di Wight, i suoi prati da cui saliva una nebbia densa, ma che. subito il sole colorava e trasformava in rugiada luminosa e la musica non cessava mai, ma non era prevaricazione dal palco sulla distesa infinita dei corpi, bensì fluido reciproco, e il cantare tutti insieme e il prendersi tutti per mano intorno ai fuochi notturni sembrava ancora un gesto possibile e autentico di ricerca (o un simbolo?) di amore universale. Inevitabile farsi venire questi pensieri – o più precisamente un nodo feroce allo stomaco – mentre si camminava sui prati senza erba di Parlo Lambro, in mezzo a “centomila solitudini”. Inevitabile anche fare altri confronti: per esempio, quando stava per spuntare l’ultima alba sul festival e gli “Area”, come gran finale si misero a suonare “l’Internazionale”, a modo loro naturalmente, mi venne davanti agli occhi, e certo altri ebbero l’identica immagine, la sequenza finale del film “Woodstock”, quando Jimi Hendrix intona l’inno americano distorto e il suono lacerante corre su un prato immenso di rifiuti. Una brutta imitazione sette anni dopo. Ma

lasciarsi andare sull’onda dei rimpianti sarebbe stato ridicolo. E,

pazienza, ridicolo. Sarebbe stato soprattutto sterile. Come quando un

amore finisce e non si riesce a venir fuori dal labirinto del piangersi

addosso, del rapporto vischioso coi propri fantasmi, del gioco

interminabile di narcisismo-masochismo basato sul “perché è tutto

finito era così bello, di chi è la colpa?” eccetera, eccetera. Invece

di trarre da quella esperienza, anche se superata, il positivo che ogni

esperienza ha, non in senso semplicemente esistenziale ma in quello di

cambiamento, trasformazione, dinamica del rapporto interpersonale; e

quindi trarre anche nuove indicazioni per andare avanti, con continue

anche se quasi impercettibili modificazioni su se stessi, fino ad

esplodere finalmente fuori dal cerchio chiuso – e “magico” – del

proprio “ego” (o egocentrismo?) per guardare e ascoltare gli altri. A

meno che la “love-story” dolorosamente finita, non fosse in realtà,

come spesso accade, un semplice riflettere, all’infinito, la propria

immagine in un gioco di specchi, in cui l’Altro resta invisibile e così

si vuole. Certo, ancor più dopo Parco Lambro ’76, fu chiaro anche per gli ex-figli dei fiori trapiantati in Italia, che la rivoluzione non era dietro l’angolo. “Questa festa ha segnato la fine del ’68”, fu il “refrain” che si sentì ripetere fino alla nausea nei giorni successivi al festival. Dalla stampa borghese, dalla stampa della sinistra già non più extraparlamentare e da quella ancora extraparlamentare; ma anche dagli stessi organizzatori. Seppelliamo il mito dell’immaginazione al potere; basta con la presunzione di trasformare il “personale in politico”, quando manca una precisa ideologia di fondo. Questo, in sintesi, il loro pensiero. E bisogna dare loro atto di aver saputo subito individuare i punti fondamentali di un’autocritica senza compiacimenti. Andrea Valcarenghi, “papà” indiscusso dell’underground italiano, fondatore e direttore di “Re Nudo” e organizzatore di tutti i precedenti festival del proletariato, fu ancora più preciso. Raccontando, poco più tardi, in “Non contate su di noi” (Arcana Editrice), come lui e i compagni avevano vissuto la fase preparatoria di Parco Lambro ’76, scrisse: «Con l’avvicinarsi dell’estate, quasi automaticamente ci troviamo con il cartello dei gruppi, più i circoli proletari, gli autonomi e gli anarchici a preparare la VI festa del proletariato giovanile (...). Decine di giovani proletari arriveranno da tutta Italia. Nessuno ipotizzò quello che sarebbe successo, nessuno accennò alla possibilità che la proiezione collettiva dei fantasmi della disperazione avrebbe materializzato mostri da combattere. Nessuno previde che per tanti di noi ancora è necessario darsi un nemico esterno per potere sentirsi uniti contro qualcosa o qualcuno». Anche se “col senno di poi”, Andrea ha colto nel segno: il discorso della disperazione che genera violenza fino al punto di partorire “nemici esterni”, è indispensabile per capire l’esplosione di comportamenti violenti, che caratterizzò, non solo Parco Lambro ’76, ma molte delle grandi manifestazioni giovanili a partire da allora. Andiamo avanti col suo racconto: «Durante il lavoro delle nove commissioni che discutono i problemi del festival è in tutti vivissimo il ricordo dell’anno precedente, senza dubbio la più grande festa giovanile che sia mai stata organizzata in Italia. Un clima di tranquillità e allegria sovrasta la discussione sui preparativi; addirittura non viene dato il giusto peso a clamorose defezioni ai lavori di commissione, soprattutto da parte dei circoli e degli autonomi. Più tardi Luigino Ambrosi (uno dei rappresentanti più autorevoli dei circoli proletari), scriverà: “Non ci sentivamo preparati: in fondo è risultata una scadenza imposta”. In parte era vero. La festa del proletariato giovanile è sempre stata vissuta come la prosecuzione del festival di “Re Nudo”. Il fatto che noi avessimo deciso di passare la dire-zione del festival ai circoli giovanili era una questione tutta nella nostra testa. Anche

questo punto è importante per inquadrare la “sconfitta”. Gli

organizzatori arrivano alla festa già divisi tra loro, con grosse

contraddizioni, che non toccano tanto i problemi tecnici-organizzativi

quanto proprio i contenuti politici-ideologici (in questo caso sarebbe

più esatto dire i “bisogni”). E non potrebbe essere diversamente:

dietro ai “leaders” dei circoli proletari (uso il termine “leaders” per

comodità, ma so che i diretti interessati lo rifiutano), ci sta una

massa abbastanza consistente di giovani e giovanissimi, anche se con

tutta la fluidità che nasce dallo sbandamento, dall’emarginazione; i

circoli hanno il ruolo di aggregazione dei nuovi soggetti politici

venuti fuori dalle sacche del proletariato, dal profondo Sud

trapiantato nei quartieri-dormitorio delle metropoli industriali.

Questi soggetti politici emergenti, che sono tali anche se non hanno –

non possono avere – una cultura e una ideologia politica limpida,

rappresentano il prodotto della crisi economica, della

disoccupazione e sottoccupazione galoppante, dello sfacelo delle

istituzioni, dello scollamento sempre più drammatico fra civiltà

contadina e civiltà industriale, tra Nord e Sud. Che cosa possono avere

in comune col ’68 e con i suoi protagonisti? La loro comparsa sullo

scenario sociale italiano non avviene certo a Parco Lambro ’76: già da

alcuni mesi, soprattutto a Milano, perfino i benpensanti che

preferiscono ii gioco dello struzzo, non hanno potuto fare a meno di

accorgersi, con paura, della loro nuova realtà. Tuttavia, è vero che

Parco Lambro, offrendo l’occasione di trovarsi tutti insieme, elargendo

la speranza-illusione di una “città del sole”, ha reso inevitabile il

loro passaggio dal ruolo di comparse, o al massimo comprimari, a quello

di protagonisti. Ma la rappresentazione non poteva essere che a senso

unico: quella, terribile e frustrante per tutti, della loro

incazzatura, della loro solitudine, della loro ribellione impotente.

Logico, a questo punto, che, con un gioco degli scambi anch’esso molto

teatrale, il ruolo di semplici comparse spettasse, invece, ai primi

attori dei festival precedenti, fra l’altro soggetti politici molto più

omogenei: i ragazzi “alternativi” che si riconoscevano nella linea

libertaria e pacifista di “Re Nudo”, con larghe aperture, almeno fino

ad una certa fase, verso Marco Pannella, i suoi digiuni e i suoi

spinelli; poi, più verso “Lotta Continua”; con molti vacillamenti nella

linea marxista, ma con massimi spalancamenti nei confronti di Wilhelm,

Reich, Laing e Cooper. E, naturalmente, con travolgenti amori, poco

contrastati, per le filosofie orientali. E

intanto le illusioni cadevano ad una ed una. L’illusione, ad esempio,

di una musica da vivere finalmente da protagonisti e non carne oggetti

passivi: in realtà, i partecipanti si sono trovati lontani ed estranei

dal palco su cui si esibivano le solite stars della canzone pop - rock

- folk - politica- alternativa, ma pu sempre pagatissima dall’industria

discografica. E, poi, l’altra illusione, quella di stare “insieme

veramente” e anche di fare l’amore “in modo finalmente libero” (e

liberatorio). Rileggo i miei appunti di allora. Un ragazzo venuto da

lontano: «Poteva essere, è vero, un microcosmo felice. Però per me è

più una gabbia dove tutti vorrebbero sfogarsi e sputtanarsi dalle

paranoie, ma non riescono. E, dentro la gabbia, le impotenze

aumentano». Alla luce di queste parole, non isolate, provo ancora più

chiaramente la sensazione che mi prese allora, di fronte a certi

eventi, certi comportamenti: il festival fu intriso anche di

aggressività collettiva rivolta contro se stessi. Perfino il rito dello

spogliarsi e di buttarsi cosi, nudi, sotto la pioggia, non solo non fu

una cosa erotica, come dice, appunto, Fachinelli; ma rappresentò anzi

un gesto estremamente violento, senza alcun senso di gioia e di

liberazione. Insomma, la violenza non è solo nei candelotti della PS o

nei pestaggi: ci sono tensioni più sottili, più sotterranee, ma non

meno significative di un cambiamento irreversibile. lo

mi chiedo, invece, se proprio a partire dal “crollo di una ideologia

giovanile”, tutto non fu tentativo di prevaricazione del privato sul

politico. Ricerca di un edonismo già impossibile sullo sfondo di una

situazione sociale già in disfacimento; il primo passo verso una

progressiva, inevitabile, ma pur sempre pericolosa spoliticizzazione

degli “ultimi” giovani. «È questo il trucco?... Pane e circensi? Polli

e spinelli gratis? Se il potere se ne accorge addio ai Movimento. E

l’alternativa qual’è? I grilli parlanti, i capiclasse rossi?», si

domandava, anche, allora, Giuliano Zincone su il “Corriere della Sera”.

Gli rispondeva Alberto Grifi, il più sensibile regista underground

italiano, il più amato dalle nuove generazioni di cinefili

“alternativi”, e anche quello che nei suoi films meglio ha saputo, a

mio avviso, creare la sintesi attualissima, privato/politico. (Grifi

poteva rispondere con autorevolezza, poiché la “quattro giorni del

Parco Lambro” l’aveva girata tutta, con quattro telecamere, tre

arryflex, una troupe di 18 persone; risultato: 30 ore di materiale).

No, attenzione – diceva dunque, più o meno il regista – prendiamo, ad

esempio, il fatto dei polli: non è solo esorcismo o fenomeno da

psicanalisi; c’é dentro la lotta di classe, la sconsacrazione delle

merci, la riappropriazione che è un diritto politico. Naturale che

episodi simili sollevino grossi contrasti. “Lotta Continua” sostiene

che l’esproprio tra compagni è saccheggio, sciacallaggio. “Autonomia”

risponde che bisogna portare le contraddizioni della società

all’interno del festival, che altrimenti diventa un ghetto, una finta

isola felice. Il pericolo è di fare un esperimento simbolico, mettere

le contraddizioni in provetta, e fargli fare bum. Altro esempio: hai

visto il monaco buddista veneziano che faceva i massaggi? Bene, ad un

certo momento i massaggi sono diventati un fatto collettivo, perché la

gente sentiva che facevano bene, Ma questo è, appunto, un benessere da

ghetto, una cosa simbolica: quando vai in fabbrica il problema della

salute si riapre. E allora, che discorso fanno quelli dell’autonomia?

Bisogna colpire alle radici: “Il padrone ci cura per sfruttarci, noi lo

distruggiamo per non ammalarci”. Da qui nasce tutta la teoria della

violenza come risposta alla società borghese, del luddismo,

dell’anarcosindacalismo, del rifiuto del lavoro». Ma esiste un altro motivo importante nel successo di Bologna rispetto a Parco Lambro: “l’ultima festa del proletariato giovanile” non era riuscita a distruggere la separazione schizofrenica “io-faccio-qualcosa-e-tu-stai-a-guardare”, a Bologna, invece, gli adoratori della formula magica “eliminare il palco” sono stati finalmente soddisfatti. Il palcoscenico si è dissolto. Palcoscenico è diventata la strada. «Siamo stati tutti quanti attori, tutti quanti poeti, cantanti, ballerini, giocolieri». E questo ha permesso anche l’esplodere della massima creatività, anche nei cortei più duri, anche negli slogans più violenti: il nuovo modo tutto creativo e ironico – e autoironico – di fare politica/non politica degli “indiani” ha contagiato un po’ tutti. E questo (che era mancato completamente a Parco Lambro) resterà come uno dei tratti essenziali nell’identikit del “movimento” del ’77, anche dopo Bologna. Nessuna contraddizione? Tutto perfetto dunque? No, certo. Andrea Valcarenghi pur dichiarando «le cinquanta-sessantamila persone “ritrovate” per affermare la capacità e il diritto di esistere hanno confermato che il movimento esiste», ne individua una importante (di contraddizione): «Decine di migliaia di interrogativi e qualche migliaia di punti esclamativi. Chi ha prevalso è ancora l’esclamativo, il perentorio. Di gran lunga maggioritario è stato invece l’interrogativo, cosciente o no, di chi schizofrenicamente saltellando gridava “Facciamo-un-salto-di-qualità” per subito dopo urlare il suo falso bisogno di politica con un “W Marx, Lenin, Mao-tse-tung” con cui voleva drammaticamente esprimere il reale desiderio di socializzazione. Dopo Bologna l’interrogativo rimane e mille microfoni delle mille radio collegate "in tutto il convegno minuto per minuto” hanno dovuto registrarlo». Dunque, la

manifestazione di Bologna è stata la giusta risposta al fallimento del

Parco Lambro ’76. In che senso è avvenuto il grande salto di qualità?

Nel passaggio dalla politica della festa alla festa della politica. Per

molti dei nuovi giovani – non solo per i situazionisti – la domanda ora

è: «A quando la festa alla politica?».

|

|||||||||||||||||||||||||||||