|

|

|

Il futuro della carta è

ora. Indagine sull'editoria musicale di casa nostra

A

cura di Maurizio Inchingoli

Tratta dal blog thenewnoise e risale al 5

aprile del 2017

Le

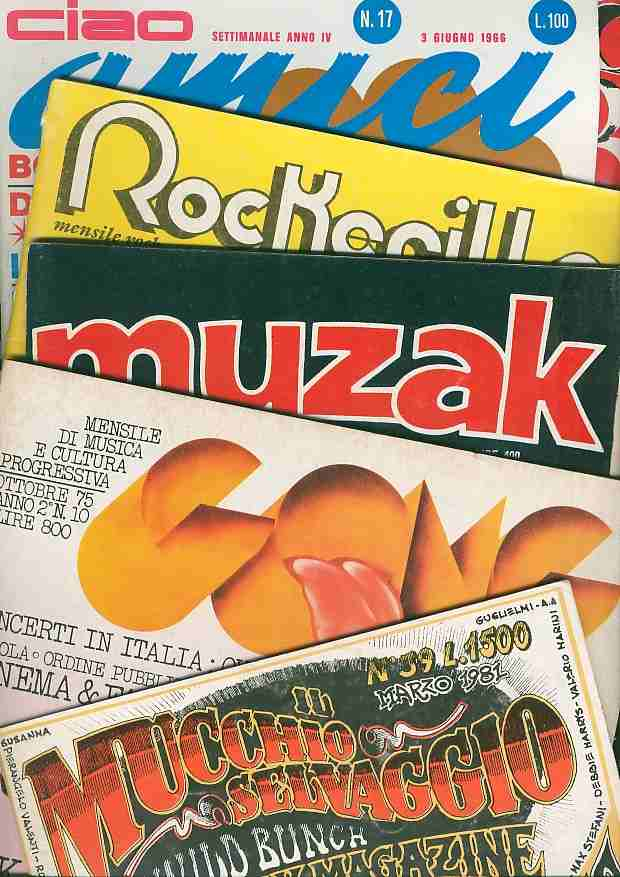

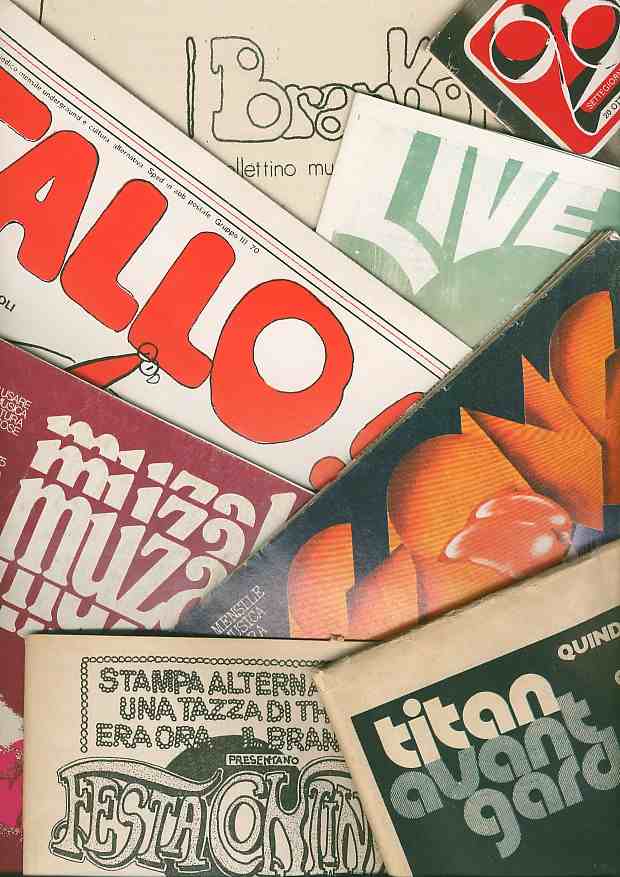

riviste rock escono ormai da cinquant’anni nel nostro Paese. Nei primi

anni Settanta spopolavano Ciao 2001, poi Gong, Muzak e Popster, Suono,

Tutto Musica, negli Ottanta si affermavano Rockerilla, Il Mucchio

Selvaggio, Musica 80, Buscadero, Rockstar, Velvet e Raro!, il decennio

fu forse il periodo d’oro dell’editoria del settore. Nei Novanta

arrivarono prima Rumore e poi Blow Up, Jam, le versioni italiane di

Rock Sound e Classic Rock, poi altre riviste di nicchia come Musiche,

Neural, Blast e Dynamo (su quelle metal, infine, si dovrebbe aprire un

corposo capitolo a parte, viste le peculiarità del linguaggio musicale

e visivo). Contestualmente, intendo fuori dalle edicole, nascevano e

morivano tutta una serie di piccole realtà underground come le fanzine,

e a elencarle tutte faremmo notte; in sostanza ci trovavamo di fronte a

numerose operazioni di diffusione sempre più capillare di musiche

alternative che successivamente, arriviamo ai Duemila, sarebbero

sfociate nelle webzine (pioniere nel bene e nel male della mastodontica

catalogazione online un certo Piero Scaruffi).

Torniamo

alla carta, supporto storicizzato e assimilato da più generazioni, che

ancora oggi fa la propria parte nella vita culturale del Paese,

purtroppo con cifre sempre più esigue in termini di vendita. Logico

pensare che un ventenne oggi non conosca quasi dei fogli stampati, data

la sua naturale propensione a fruire di contenuti culturali che passano

sotto-forma di pc, lettori mp3, tablet e smartphone. Lungi dal

sottoscritto fare le pulci sulle differenze che ci sono tra un

contenuto stampato e un altro di tipo digitale, viene comunque naturale

riflettere su dove stia andando l’editoria musicale di casa nostra e

come ci stia andando. I dibattiti sono numerosi e variano di interesse

a seconda dei soggetti che li intraprendono, specie su Internet, fermo

restando che più volte si nota una sorta di opposizione aprioristica

alla carta stampata, succede anche tra gli addetti ai lavori… I motivi

per criticare i giornali non mancano di certo, allo stesso tempo

risulta sin troppo facile sentirsi quasi à la page se si

dimostra alla propria cerchia di conoscenti, spesso più o meno

virtuali, di avere una posizione precisa e “contro”, ingenuo pensare di

trovare contenuti solo di qualità sul web, anzi, spesso succede

l’esatto contrario. Tuttavia, e non solo per una logica di equidistanza

critica, a sfogliare alcuni mensili viene il magone, davvero è facile

credere che a volte che chi le fa si rivolga a soggetti distanti anni

luce rispetto a quello che succede in giro, sul web o meno. A che punto

siamo arrivati, quindi? Qual è la situazione editoriale nel 2017? Come

stanno i giornali? Queste e altre domande mi sono posto, me le ponevo

da tempo per la verità… tanto da farmi venire la folle idea di

interpellare i diretti interessati. Sono riuscito a contattare i

direttori Stefano Isidoro Bianchi di Blow Up, Daniela Federico de Il

Mucchio Selvaggio e Rossano Lo Mele di Rumore, tre voci autorevoli,

altrettanti modi di vedere le cose allo stato attuale, coi quali sono

riuscito ad affrontare i vari argomenti anche in maniera schietta.

Avevo scritto poi alle redazioni di Rockerilla e Buscadero, i primi

hanno preferito non partecipare al dibattito, i secondi di fatto hanno

effettuato la stessa scelta, pur rendendosi all’inizio disponibili a

prendere parte al gioco. In un primo momento avevo pensato di

contattare pure Rolling Stone Italia, ma ho preferito circoscrivere

l’ambito di questa inchiesta alle sole riviste che sentivo più vicine

alla mia personale concezione della musica rock, non dimenticando il

bacino di lettori di New Noise. Tant’è, comunque vada ho provato a

togliermi qualche dubbio riguardo alla mia idea di editoria musicale

che mi ero fatto fino ad ora. Naturalmente a breve ci occuperemo anche

del web, per ampliare il respiro del discorso…

Stefano

Isidoro Bianchi - Blow Up

Alcuni lettori vi imputano il fatto di avere

tirato un po’ i remi in barca rispetto alle scelte editoriali di

qualche anno fa, alludo all’aumento delle copertine dedicate ai grandi

nomi del rock, di conseguenza a una parte dei contenuti. Posto che la

sola copertina non fa il numero, ovvio, e posto che io stesso rispetto

al 2010 non leggo più per intero Blow Up, prima leggevo perfino le

pubblicità… è lecito pensare che avete scelto un target di lettori più

adulti e che, come hai spiegato nel numero di marzo, vi rivolgete solo

a quelli che comprano le riviste, escludendo o dando per scontato che

non esistano più nuovi lettori?

Io

non do per scontato nulla al mondo, anche perché di lettori giovani e

giovanissimi ne abbiamo, solo che rispetto al passato sono sempre più

una minoranza. Quindi ti riformulo la domanda-risposta dicendoti che

sono soprattutto i lettori più adulti che leggono le riviste cartacee.

Ovviamente non ci rivolgiamo solo a loro, ma io mi baso sui fatti; e i

fatti (dalle ricerche di mercato ai contatti personali fino alla

semplice osservazione della realtà quotidiana) mi dicono che la

disaffezione nei confronti dei giornali investe soprattutto le

generazioni più recenti e, con esse, alcune categorie non censibili

anagraficamente come gli studenti o gli impiegati che lavorano

principalmente al computer (i quali sono portati per forza di cose ad

avere maggiore confidenza con la Rete rispetto a un medico, un

avvocato, un operaio, un professionista, un artigiano, un

commerciante). Ne discende che le edicole (ma anche i negozi di dischi,

le librerie e quant’altro) sono frequentate da clienti più “stagionati”

e che i giornali ne traggono le inevitabili conseguenze.

Ma

le copertine dedicate a musicisti “vecchi”, un fenomeno che, come sai,

investe tutte le

riviste musicali sia italiane che straniere, non è addebitabile

unicamente all’evidenza che i più giovani e/o gli impiegati si

informano e leggono soprattutto in Rete. Ci sono anche altri fattori,

diciamo più tecnici, che hanno portato alla latitanza di quelle figure

musicali intermedie che fino a una quindicina di anni fa permettevano

alle riviste specializzate di posizionarsi in maniera riconoscibile nel

mercato col lancio del nome underground “caldo”. Questo è dovuto

innanzi tutto alla biblica frammentazione dell’underground in mille

rivoli che non riescono più a comunicare tra loro e a fare “massa

critica”, e poi alla caduta della qualità media delle uscite

discografiche, fenomeno a sua volta dovuto in parti uguali al

vertiginoso abbassamento dei costi di produzione della musica (che

spinge chiunque a registrare e stampare qualunque cosa gli frulli per

la testa) e alla parallela mancanza di fondi per farlo bene, che ha

portato alla scomparsa di altre figure intermedie essenziali alla

realizzazione di dischi che abbiano quel minimo di caratteristiche

“professionali” (registrazione, mixaggio, produzione) da poter attrarre

anche il pubblico non specialistico. Una catena di eventi che, legati

l’uno all’altro, portano alla drastica assenza di questi musicisti

“intermedi”, costringendo le riviste a rivolgersi a nomi più popolari e

diffusi (dai Doors a Iggy Pop, da Jesus & Mary Chain ai Depeche

Mode, dai Pink Floyd agli Afterhours o ai Radiohead) perché sono

rimasti gli unici in grado di attrarre il pubblico che acquista

giornali in edicola. È una legge di mercato dalla quale nessuno può

chiamarsi fuori – e difatti nessuno se ne chiama fuori.

Ciò

detto, in realtà noi continuiamo a fare il nostro lavoro esattamente

come lo facevamo dieci e venti anni fa e chi legge il giornale senza

fermarsi alla homepage del sito sa bene che i materiali “nuovi” sono

sempre presenti in maniera consistente. Abbiamo stimolato il più

possibile gli abbonamenti (che sono arrivati a livelli inimmaginabili

per un cartaceo delle nostre dimensioni) e dal numero di aprile 2017

rinnoviamo il giornale con una diversa struttura delle recensioni e

nuove rubriche. Abbiamo spazi piuttosto rilevanti (almeno per una

rivista che si occupa principalmente di musica) dedicati a libri e

cinema e da oltre un anno pubblichiamo un trimestrale monografico

formato libro, Director’s

Cut, che regaliamo a tutti gli abbonati e che sta andando molto

bene anche con la distribuzione nelle edicole. Le cose insomma sono

sempre in movimento e io sono convinto che Blow Up sia molto più

interessante oggi di dieci e venti anni fa. Ciò detto, chi vive in Rete

e ha un immaginario fortemente legato ad essa fa bene a pensare che

abbiamo “tirato i remi in barca”, perché in un certo senso è vero: non

rincorriamo gli standard né scimmiottiamo le modalità della Rete perché

non siamo capaci di farlo. Cosa che, beninteso, per me non è un limite

ma un merito: a ciascuno il suo mestiere.

I freddi numeri: quante copie vendete al

mese più o meno e quanti abbonati avete? Rispetto a quando siete usciti

la prima volta in edicola, qual è stato l’anno col massimo di vendite?

Le

copie vendute in edicola attualmente girano intorno alle 3.500 (la cosa

si differenzia mese per mese), in più abbiamo oltre 1.000 abbonati (se

le altre riviste ti dicono che vendono di più sappi che, a parte il

Buscadero che sta sopra tutti, non è vero). Gli anni del maggior

venduto sono stati il 2004-2008 (circa 6.000 copie in edicola, però gli

abbonati allora erano più o meno 300).

Qualche anno fa mi raccontasti della tua

sfiducia nel web, che YouTube era una sorta di nuova tv e che anche

siti come Wikipedia sono stati capaci di pubblicare definizioni

inesatte (a volte è vero, purtroppo…). Continui a pensarla cosi? Non è

forse un caso che il vostro sito non abbia poi tanti contenuti. Devo

immaginare che quando andrete in pensione il giornale chiuderà?

Continuo

a pensarla così, anzi la mia convinzione si è rafforzata (YouTube è già

la nuova televisione generalista, Wikipedia te la raccomando) e mi pare

che le discussioni mediatico-politiche che hanno tenuto campo in questi

ultimi mesi (dalle fake news alle possibilità manipolatorie

dell’informazione che corre in Internet) mi abbiano dato ragione. Della

Rete non amo innanzi tutto l’anonimato degli hater e la violenza che

vomitano a getto continuo (ho letto cose su di me e su Blow Up che

sarebbero da denuncia), la superficialità e la disinformazione, i flame

improvvisi e le derive populiste, l’ideologia del nuovismo e – a

costo di apparire moralista – il pessimo messaggio educativo che

trasmette. Non si tratta però di avere o non avere sfiducia nel web,

che è solo uno strumento e come tutti gli strumenti può essere utile o

dannoso a seconda dei modi in cui lo si utilizza: un coltello in cucina

è utilissimo per tagliare la carne e affettare il pane ma può diventare

molto pericoloso se lo prende tra le mani un bambino. Aver lasciato

l’accesso completamente libero a chiunque e senza alcuna forma di

controllo non è affatto “democrazia” ma anarchia, perché la democrazia

si fonda su regole esatte che devono essere rispettate in maniera

ferrea, altrimenti la società degenera rapidamente nel dominio del più

forte, del più furbo e del più attrezzato, vale a dire l’esatto

contrario della democrazia (per comprendere bene il meccanismo della

comunicazione e di Internet è molto più utile leggere un classico come Psicologia Delle Folle di

Gustave Le Bon, datato 1895, che non le tante opere dei troppi esperti

e intellettuali che ne hanno scritto negli ultimi vent’anni).

Sarebbe

bastato (basterebbe) poco per trasformare una fogna in un canale pulito

e praticabile: obbligare l’accesso alla Rete attraverso un rigido

controllo dell’identità di chi naviga, esattamente come si fa con i

telefoni e le carte di credito. Ma fare così avrebbe limitato

(limiterebbe) la diffusione e la pervasività della Rete stessa, come

ben sanno le multinazionali della comunicazione e del divertimento che

sono riuscite nel paradossale capolavoro di far diventare paladini e

pasdaran della Rete proprio coloro i quali da essa hanno subito e

subiscono i maggiori danni (non è per caso, diciamolo, che gli uni sono

padroni e gli altri sudditi). Perché il meccanismo è così ovvio ed

evidente da essere banale: più scrivi in rete a qualunque titolo e in

qualunque modo e più diminuiscono le tue possibilità di fare della

scrittura un mestiere pagato (giornalista, scrittore, libraio), più

carichi e scarichi musica tua o altrui e più diminuiscono le tue

possibilità di fare della musica un mestiere pagato (musicista,

etichetta, negoziante), più carichi e scarichi film e più diminuiscono

le tue possibilità di fare del cinema un mestiere pagato (critico,

regista, attore). Sarà un caso che questi tre mestieri culturali, in

misure diverse, sono usciti così massacrati dall’avvento di Internet da

essere a rischio di estinzione? Tutte cose già dette e ormai digerite

da tempo, beninteso, ma ricordarle non fa mai male.

Nello

specifico musicale la mia sfiducia nacque (e persiste) allorché,

all’avvento di Internet, la gran parte di quanti avevano voce in

capitolo su quello che da subito apparve come uno dei settori a maggior

rischio tanto economico che estetico (più che altro giornalisti e

ascoltatori, ma anche etichette e musicisti di secondo piano) si

dichiararono entusiasti della novità che avrebbe portato la Rete – la

famosa libertà –

con la morte delle cattivissime major e l’auspicato dominio del DIY

quale approdo terminale a una sorta di paradiso in terra in cui i

musicisti si sarebbero gestiti da soli senza dover rendere conto a

nessun altro che a se stessi. Vedi un po’ com’è andata a finire: le

major, pur ridimensionate, continuano a dominare il mercato e le indie

rimaste in vita (non considero tali quelle che fanno pagare i musicisti

per stampargli i dischi né quelle che distribuiscono materiali free) non hanno più alcuna reale

capacità di penetrazione, mentre dal punto di vista estetico l’unico

modello che detta legge è quello dei talent show. Non un gran

risultato. Io scrissi il mio primo articolo in cui ponevo molti dubbi

sull’integralismo internettista nel maggio 1999, addirittura prima che

nascesse Napster, e ne faccio ancora una bandiera nonostante nel corso

degli anni mi sia beccato un bel po’ di accuse d’esser fascista,

retrogrado, antiquato e reazionario: in quest’ottica, tutti bellissimi

complimenti. Ma tant’è, ormai ci siamo dentro fino al collo e tanto

vale nuotare. Con Blow Up uso il web per le cose che si dimostrano

utili al giornale, quindi pubblicizzare le uscite mensili e facilitare

l’acquisto di abbonamenti, arretrati e libri, e non lo uso per quelle

che si dimostrano deleterie, quindi la pubblicazione di contenuti,

esclusivi o meno che siano. Il giorno in cui inserire contenuti sul

sito sarà utile al giornale ed economicamente sostenibile sarò il primo

a caricarne tonnellate.

Immagino che una sbirciatina su Internet

qualche volta la dai… Trovi comunque dei siti interessanti? Credi che

l’ibridazione delle due tecnologie, ad esempio una proposta tipo

cartaceo + web sia possibile o la trovi una sciocchezza?

Tutt’altro

che una sbirciatina, ci passo una buona dose di tempo non solo perché

il mio lavoro mi costringe a farlo ma anche perché per poter parlare di

qualcosa, nel bene e nel male, devi conoscerla. E conoscerla mi ha

portato a capire che l’ibridazione delle due tecnologie non solo era

plausibile ma anche stimolante e persino necessaria: come ti ho appena

detto nella precedente risposta, facilitare gli acquisti on line è

stato un vero toccasana. Per il momento però non credo che ci siano

altre percorribili ipotesi di ibridazione perché analizzando i dati

nudi e crudi vedo che l’interazione col web non porta alcun beneficio

alle testate derivate o emanazione della carta stampata. Quelle che

hanno siti sempre aggiornati con notizie e articoli non solo non ne

traggono alcun beneficio, ma al contrario ne sono penalizzate perché

vivono l’ovvia contraddizione di fare concorrenza a se stessi (il

rapporto è inversamente proporzionale: più sei presente in rete e meno

vendi, più sei assente e più vendi).

Discorso

diverso per le testate che vivono esclusivamente sul web. Tra queste, a

differenza dei siti derivati dai cartacei (che in larga misura sono

pessimi o imbarazzanti proprio per la contraddizione appena detta), ce

ne sono alcune molte interessanti che trattano temi generalisti come

arte, politica e società. Le migliori di esse sono quelle che vivono di

contributi e sponsorizzazioni di multinazionali o aziende molto grandi

(la cui presenza nei siti è quasi sempre non visibile e spesso non

esplicita) e non di raccolta pubblicitaria (perlopiù rifiutata proprio

perché emanazioni di una sola azienda). Si tratta di un nuovo modello

di “rivista” e/o blog di cui si è parlato parecchio in questi ultimi

anni: se sul loro ruolo e scopo è lecito avere dubbi e sospetti (grossi dubbi e

sospetti) a causa dell’ipotetico non limpido utilizzo della

comunicazione a fini commerciali, è indubbio che sappiano intrattenere

perché i giornalisti che ci scrivono, pagati o comunque scelti per

interesse economico, sono generalmente preparati e capaci.

Per

cui, tornando a noi, se per “cartaceo + web” intendi stampare

normalmente il giornale e tenere attivo un sito, mi dispiace ma no, non

fa per noi perché si tratta di un costo aggiuntivo che non trova alcun

riscontro nelle vendite. Diverso sarebbe tenere un sito con contenuti a

pagamento, ma mi pare che anche i pochi tentativi in questo senso non

abbiano avuto grande fortuna. Naturalmente tutto questo discorso vale

per le testate in italiano, perché quelle in inglese hanno un pubblico

potenziale enormemente più grande e quindi tutti i discorsi vanno

riformulati.

So bene come la pensi sui finanziamenti ai

giornali, d’altronde specifichi che Blow Up “… non riceve né ha mai cercato di

ricevere finanziamenti pubblici perché riteniamo indegno chiederne e

infame darne; siamo liberi di vivere unicamente delle nostre forze.” Per

te quindi non ci possono essere eccezioni, magari forme di

finanziamento più accettabili? Io su questo non sarei cosi

intransigente, credo che lo Stato possa e debba in qualche modo

stimolare e promuovere le attività culturali, d’altronde anche se in

maniera piuttosto generica lo afferma nell’articolo 9 della

Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica”. Resto dell’idea che sarebbe il massimo

avere editori o mecenati illuminati, ma mi sa che in giro non se ne

trovano più…

Dal

numero di aprile non vedrai più quella scritta su Blow Up; i tempi sono

cambiati e i finanziamenti pubblici si sono fortemente ridotti, non

vale più la pena perdersi in cose di questo tipo. In ogni caso

l’articolo 9 della Costituzione non è una legge divina ma uno dei tanti

articoli di una delle tante costituzioni del mondo e recita che la

Repubblica italiana promuove,

non che mantiene, anche io, con Blow Up, promuovo la buona musica, la

buona letteratura e il buon cinema (spero) ma non li finanzio

personalmente: li promuovo, cioè li spingo e cerco di farli conoscere

al pubblico. Il resto tocca ai lettori, altrimenti qualunque rivista

potrebbe rivendicare, a ragione, la sua natura culturale: le finanziamo

tutte? Potrei essere d’accordo sulla necessità che lo Stato riconosca

il valore collettivo di determinate iniziative o ne promuova lui stesso

direttamente. Il problema è che forse di questa

nobile intenzione si è un po’ abusato: stento a riconoscere il valore

collettivo e “culturale” di testate che, create solo per pippare soldi

pubblici (milioni di euro, non milioni di noccioline), fanno

esattamente le stesse cose (o anche peggiori) di altre testate che si

mantengono senza prendere quei soldi. Diciamo che come minimo si tratta

di concorrenza sleale foraggiata da una politica clientelare e

parassita. In generale credo comunque che una minor ingerenza dello

Stato nelle politiche culturali, a qualunque livello, non faccia che

del bene innanzi tutto ai cittadini perché anche la cultura è, o deve

tendere ad essere, un’impresa come le altre (nessuno al mondo fa

impresa senza riscontri economici, men che meno le ONLUS o le

cooperative). Negli ultimi cento anni il Paese con il minor

interventismo statale – gli USA – ha prodotto le migliori espressioni

del cinema, della letteratura e della musica; il che non significa che

quel modello debba essere imitato, ma si tratta di un aspetto che

dovrebbe farci riflettere.

Trovi che sia sempre “diseducativo”

ascoltare la musica in streaming? Lo avevi affermato in risposta a un

lettore qualche mese fa, se non ricordo male. Possiamo però arrestare

le tecnologie secondo te? Come ci dobbiamo confrontare/comportare con

esse? Ritengo che queste abbiano vinto la loro battaglia da tempo e

condizionino sempre più le nostre esistenze (nel bene come nel male,

inutile negarlo). Io personalmente ti vedo come una sorta di partigiano

con l’elmetto che se ne sta in trincea a difendere l’ultimo baluardo

editoriale, prima che la marea montante della tecnologia invada tutto e

tutti…

Certo

che non possiamo fermare le tecnologie! Anche volendolo non sarebbe

possibile e personalmente mi ritengo tutto meno che un luddista: la

tecnologia in sé non è altro che un mezzo inanimato che agisce secondo

il comando di chi la usa. Non è la tecnologia a invadere tutto e tutti,

bensì l’uso di questa tecnologia.

È una differenza sostanziale. Io non discuto la rilevanza e

l’importanza della Rete ma il suo utilizzo. Che porta (ha già portato)

alla ridefinizione – secondo me in peggio, e qui sta certamente un

giudizio di merito – di tutte le espressioni culturali così come le

conoscevamo: giornalismo, letteratura, cinema, musica, tutto ne è

uscito stravolto. Sono convinto che anche il demenziale momento

politico che viviamo oggi (populismi, demagogie, neonazionalismi,

trumpismi, grillismi) sia figlio molto più di questo uso della tecnologia internettara che

non della crisi economica.

Ascoltare

musica in streaming (ma molto di più ascoltare musica gratuitamente)

secondo me è diseducativo rispetto a quella che considero “educazione

alla musica”: la preparazione nasce da percorsi personali di

sacrificio, dedizione, fatica, tutti elementi che qualunque facilità di

accesso (a qualunque cosa, non solo alla musica) non stimola, anzi al

contrario anestetizza. Non è una visione punitiva dell’esistenza ma una

visione politica:

ritengo che questa diseducazione (ripeto: all’ascolto, alla lettura,

alla visione, a tutto) porti gli esseri umani a un grado molto più

basso di consapevolezza, riducendoli a semplici consumatori. Ricordi i

CCCP? “Produci, consuma, crepa”. Ecco, dopo i beni materiali adesso ci

siamo arrivati anche per quelli immateriali, la “cultura”: buona parte

di ciò che si trova in rete da leggere, vedere e ascoltare è realizzato

dalle stesse persone che lo consumano trastullandosi in attesa di

crepare. Il cerchio perfetto di un sistema che, sbarazzandosi di

qualunque investimento e di ogni mediazione, stabilisce rapporti

diretti produttori-consumatori identificandoli nelle stesse persone e

traendone quindi il massimo guadagno col minimo sforzo. Il dominio

magnifico e trionfale di quello che a tutti gli effetti è il sistema

capitalistico 2.0, molto più scaltro, scafato, insinuante, presentabile

e convincente di quel rottame dell’1.0 (consiglio la lettura di Il Mondo Nuovo di

Aldous Huxley, vera distopia del presente molto più dell’ingenuo 1984 di Orwell).

L’immagine

del partigiano con l’elmetto è simpatica (dillo: avresti voluto citare

l’ultimo giapponese che combatte nella giungla ma ti sei autocensurato

J) ma non mi appartiene minimamente perché di difendere l’ultimo

baluardo editoriale, che non credo proprio sia il mio, mi frega meno di

zero. Il problema non sono io e neanche la gran parte di quelli che ci

leggono in questo momento (ci siamo formati intellettualmente in

un’altra epoca e ci è facile giudicare e distinguere) ma le generazioni

che ci seguiranno e quelle che oggi stanno inconsapevolmente

alimentando il proprio suicidio. Io non sono un giornalista, tra poco

avrò 56 anni e Blow Up gode di buona se non ottima salute, quindi del

destino dell’editoria e persino della musica stessa mi interessa nella

misura in cui mi sarà sempre più difficile leggere e ascoltare belle

cose nuove. Ma ce ne sono così tante restate indietro da ascoltare e

riascoltare, così tante da leggere o da rileggere e così tante de

vedere e rivedere che potrebbero bastarmi per il resto della vita e le

prossime tre. Ti saluto sulle note di “We’ll

Meet Again” di Vera Lynn, che a questo punto mi

pare la canzone più adatta.

Daniela Federico - Il Mucchio selvaggio

Il Mucchio Selvaggio ha una Storia gloriosa

e complessa, inutile far finta di dimenticare le polemiche nate dopo

l’uscita dell’ex direttore Stefani. Eppure la rivista è riuscita ad

andare avanti, sfogliandola si capisce bene che lo spirito è rimasto

più o meno lo stesso, e che soprattutto c’è uno sforzo grafico e di

contenuti non indifferente. Insomma i cambiamenti fanno solo bene?

A

volte sono necessari per non morire di inedia e per avere uno sguardo

aperto al futuro. È la storia del Mucchio. In ormai 40 anni ha cambiato

pelle decine di volte, cercando sempre di cogliere nuovi stimoli e

sfide.

Noto, se non vado errato, che ci sono molti

collaboratori anche piuttosto giovani…

I

giovani sono una risorsa enorme. Hanno curiosità, dubbi, incoscienza:

requisiti necessari per fare un giornale vivo.

L’indirizzo principale del giornale è più o

meno sempre legato al rock, non solo di area anglosassone. Avete mai

pensato di allargare il vostro raggio d’azione o sentite che quella è

la strada da seguire?

Credo

che sia sbagliato definire il Mucchio un giornale rock. È un magazine

“musicale” e culturalmente eterogeneo. Dentro ci puoi trovare passione

per il nostro lavoro, attenzione per ciò che riteniamo importante

comunicare, apertura verso tutte le arti che regalano emozioni e

tentano strade originali. Tutto questo avviene grazie alla

collaborazione di un nucleo di persone unito e, assolutamente, capace.

Posto che la sola copertina non fa l’intero

numero, viene da pensare che ci sia una predilezione per i nomi

“pesanti” del rock, nel 2016 avete dedicato la prima pagina a John

Carpenter, Lou Reed, Bob Dylan, David Bowie, Leonard Cohen. Il dato

spicca comunque, anche se poi ne avete date anche a gruppi più giovani.

Più in generale, conviene assecondare i gusti di un pubblico più

adulto? Il vostro com’è composto? Quale la percentuale, se avete avuto

modo di appurarlo, dei lettori che hanno meno di 30 anni?

Le

copertine si decidono mese per mese, e purtroppo la maggior parte di

quelli che hai nominato non sono più con noi. Abbiamo ritenuto giusto

che andassero in copertina. Sono stati artisti che hanno fatto la

storia della Musica e dell’Arte in generale. I lettori del Mucchio

vanno dai 16 a 60 anni, la grande maggioranza però si colloca tra i 25

e i 45. Non si tratta di accontentare gli uni o gli altri – l’età media

si è abbassata nell’arco degli ultimi cinque anni – ma di proporre

quello che ci sembra più rilevante in quel mese. Poi conta molto anche

la maniera in cui vengono sviluppati i contenuti, e quando puntiamo su

una copertina significa che siamo sicuri di poter offrire

approfondimenti di un certo livello con chiavi di lettura non scontate.

L’ultimo servizio sugli Stooges del numero di marzo, per dire, contava

sedici pagine e un lavoro di ricerca iconografica molto curato.

In merito alla questione fondi per

l’editoria, dichiarate che siete “impresa beneficiaria dei contributi

di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni”. Ho

una curiosità in proposito: riuscite a pagare tutti i collaboratori?

I

contributi per l’editoria di fatto non esistono più, come la

pubblicità. Con la vendita in edicola e gli abbonamenti riusciamo a

sostenere le spese e a pagare tutti coloro che numero dopo numero fanno

un gran lavoro. Cifre non certo alte, ma dignitose.

Quante copie vendete ogni mese? Rispetto a

dieci anni fa le vendite sono migliorate o peggiorate? Vedo che avete

anche approntato specifici pacchetti per gli abbonati, uno di questi è

comprensivo di carta + ipad + iphone + pdf.

Le

vendite sono costanti. Rispetto a dieci anni fa non c’è stato lo

tsunami, l’editoria in realtà è morta molto prima. Gli anni d’oro sono

stati gli Ottanta, poi insieme alla discografia ha iniziato il declino.

Il pdf è una soluzione che piace molto perché permette di archiviare i

numeri sul computer e di ricercare i contenuti con facilità. Mentre la

disponibilità su tablet fa sì che il Mucchio sia sempre “con te”. Il

formato si adatta alle diverse esigenze del lettore che ad oggi, ad

ogni modo, continua a preferire la carta.

Anche il sito mi sembra piuttosto

aggiornato, ma mi pare di capire che la priorità vada sempre al

cartaceo. Avete intenzione di continuare su questa strada?

Il

sito è un’appendice del giornale, non potrebbe vivere senza. Il nostro

obiettivo è di continuare a sfogliare il Mucchio. Sempre e comunque.

Rossano

Lo Mele - Rumore

Rumore quest’anno compie 25 anni, un gran

bel traguardo. Io l’ho sempre vista come una rivista che ha provato,

riuscendoci, a unire il rock nelle sue varie forme – pure quello più

heavy, senza arrivare a diventare la classica rivista metal, ovvio –

anche l’elettronica. Personalmente sono cresciuto leggendo gli articoli

di Vittore Baroni, Walter Rovere, Alberto Campo, Andrea Prevignano, che

rappresentano il passato del giornale, che intanto ha cambiato pelle,

compresi alcuni collaboratori, e si è data un taglio editoriale devo

dire piuttosto “fresco”, lavorando in particolare sulla grafica e le

rubriche. Avete anche un sito aggiornato, ma mi sembra chiaro che

puntate sempre al cartaceo. Contate di continuare così o pensate che il

futuro sia il web?

Al

netto del fatto che a un certo punto questa cosa accadrà, credo che sia

un argomento che viene dibattuto e usato molto spesso dalle persone che

questo ambiente non lo conoscono per nulla, non ne hanno idea e allora

gli sembra una cosa moderna dire che tanto questa roba morirà, e che si

passerà al digitale… Molti lo fanno per pura saccenteria, altri lo

fanno perché forse anche generazionalmente non sono preparati ad

affrontare quel mondo lì. Tutt’ora la carta – credo di poter parlare

anche a nome delle altre riviste – è il cuore economico che regge in

piedi la fragile architettura di questi gruppi editoriali. Per cui se

mi chiedi se da qui a cent’anni penso di centrare il nostro business

sulla carta, chiaramente ti dico di no, oltre al fatto che fra

cent’anni non ci sarò. Se mi chiedi se fra due o tre anni pensiamo di

chiudere la carta, assolutamente no! Oltretutto andiamo a toccare un

tema che è uno dei centri nevralgici della discussione sui giornali e

quindi ce l’ho lì in punta di penna per uno dei prossimi editoriali…

C’è una grandissima attenzione più che mai sulla carta, e forse

dovremmo anche domandarci se un gruppo che nasce editorialmente online

e in digitale come Pitchfork Media decide di passare a creare la

Pitchfork Review si siano del tutto rincretiniti o forse un senso

imprenditoriale c’è (si sono fermati da

qualche mese, dopo undici numeri, ndr). Noi in realtà puntiamo ad

andare avanti su entrambi i fronti, finché le forze economiche e le

nostre energie ce lo permettono. Sicuramente abbiamo deciso di fare da

quest’anno uno sforzo di implementazione del sito, per cui vogliamo

crescere, siamo molto ambiziosi, vogliamo arrivare a essere un sito di

riferimento in Italia sulle questioni musicali. Scontiamo il deficit di

essere partiti tanti anni dopo gli altri, stiamo puntando ad avere più

contenuti, più qualità, meno cazzate, meno clickbaiting ma pura

informazione musicale, italiana e sul resto del mondo, con una

redazione che ora si può definire tale; sulla carta la nostra idea è di

non arretrare di un centimetro. Sicuramente abbiamo cambiato pelle, nel

senso che non siamo più il giornale che c’era vent’anni fa. Quando

presi in mano questa cosa l’ho fatto con grandissimo rispetto nei

confronti della storia del giornale, ma voglio anche dire che ho

cominciato a scrivere per questo Rumore quando ero un “bambino”,

conosco il meccanismo dall’interno perfettamente. Non so quante persone

conoscano meglio di me da dentro questo giornale. Ho grande rispetto

per la sua storia, non la voglio tradire assolutamente; so che Rumore è

un tipo di giornale diverso dagli altri, una rivista che comunque deve

far emergere anche delle nuove tendenze, nel momento in cui queste

emergono soprattutto dal web, ma dobbiamo stare attenti a quello e

sapere che il nostro futuro ovviamente è anche legato alla nostra

visione del passato e a come lo abbiamo raccontato, che sono poi le

nostre radici… Però se mi si dice, “dobbiamo mantenere il giornale

ancorato a quello che era nel ‘95” io dico di no. Comunque il tempo

passa, in questo momento abbiamo un nuovo team di lavoro, che è fatto

perlopiù delle firme del passato, anche se qualcuno ha deciso di andare

via abbiamo pensato di continuare con quello spirito lì, con le

modalità di racconto della contemporaneità, che sono diverse da quelle

di vent’anni fa, e chiudo con questa cosa: venti anni fa aveva senso

per un giornale far parlare della produzione discografica, dei dischi e

tutto, non c’era altro modo di raccontare quel mondo se non con le

riviste. Oggi che la musica, la narrazione della musica è presente

ovunque, un aspetto che diventa centrale per le riviste è il dietro le quinte, il backstage della

produzione musicale, l’aspetto anche diciamo “industriale” della

musica, della comunicazione, e quindi tutto è diventato più difficile e

anche stimolante. Lasciami anche dire che quello che hai detto tu

all’inizio mi ha fatto molto piacere, perché Rumore nasce da quella

vocazione, che è una vocazione quasi impossibile, provare a cercare ciò

che è forte, rumoroso, bello in tutte le musiche, senza guardare ai

generi, ed è cosi che ci piace fare il giornale, pensare ai nostri

lettori, pensare che nel Fado o nel death metal oggi possano esserci

delle cose egualmente fighissime da cercare. Devo dire che se tu guardi

com’è fatto un sito come Pitchfork, che ho nominato prima, oggi penso

che senza saperlo sia nato sulla scia di quel tipo di visione lì,

voglio dire…

I numeri: quante copie vendete e quanti

abbonamenti fate? Rispetto a dieci anni fa la situazione è migliorata o

peggiorata?

Ovviamente

la situazione rispetto a dieci anni fa è peggiorata, preferisco non

scendere nel dettaglio dei numeri. Quello che posso confermare è che

tutti quanti in edicola abbiamo perso delle copie, e quello che posso

aggiungere è che, lo posso affermare con certezza – ho passato da poco

una giornata al distributore – è che in questo momento tra coloro che

hanno preso delle bastonate nell’ultimissimo periodo noi siamo quelli

che si stanno difendendo meglio di altri in termini di percentuali di

copie, e posso anche dirti che i giornali che hanno avuto grandi

ambizioni, grandi numeri, grandi sparate, hanno pensato di invadere il

mercato con tirature enormi o con contenuti che strizzavano l’occhio al

grande pubblico, sono quelli che in questo momento sono messi peggio di

tutti. Il nostro comparto, viceversa, comunque tiene abbastanza a

differenza degli altri. Devo dire che l’offerta in edicola è anche più

bassa rispetto a una volta, ma non è che l’offerta di testate che si è

ridotta ha fatto si che il pubblico aumentasse, spartito dalle testate

che son rimaste.

Come vedete la concorrenza in termini

qualitativi? Avete dei punti di riferimento editoriali, magari anche

esteri?

Se

rimaniamo in Italia non mi piacciono particolarmente gli altri

giornali, devo essere sincero, ma mi piacciono molto alcune firme, per

esempio trovo che sia molto bravo Stefano Isidoro Bianchi di Blow Up,

un grande scrittore, uno che ha grande visione della musica, la stessa

cosa vale per Christian Zingales, per citare due firme molto forti. Mi

piacciono più le singole unità dei giornali, mi piace molto come scrive

Damir Ivic per il Mucchio Selvaggio, me ne piacciono tanti altri, ma

molti sono amici, inevitabilmente tocca citare persone come Eddy Cilia,

Federico Guglielmi e Fabio De Luca, però nel complesso devo dire che,

ed è inevitabile, continuo a preferire il giornale che facciamo noi.

Sinceramente sono molto impallinato con l’editoria musicale straniera,

per me sin da quand’ero ragazzino è stata un punto di riferimento,

continuo a pensare che l’editoria cartacea inglese sia per noi la guida

e il riferimento in assoluto. C’era un giornale stupendo inglese negli

anni Novanta che si chiamava Select, che poi è morto. Credo che oggi

comunque quello che proviamo a fare noi sia un po’ un mix di tante

cose, tra Q, Mojo, Uncut, Wire, Pitchfork e vari altri tipi di riviste,

tipo New Musical Express per la sezione news. Perché poi ovviamente non

bisogna dimenticare che lavoriamo di fatto su due piani: uno è il

giornale cartaceo, l’altro è il sito, che è un quotidiano e quindi

comunque avendo contenuti completamente diversi destiniamo contenuti

differenti a seconda del momento. Per cui è anche inevitabile che si

guardi molto al cartaceo, quindi ai giornali che ho già detto,

stranieri, oppure che ne so, a Rock & Folk in Francia per dire,

mentre per esempio Les Inrockuptibles penso che non sia, benché fatto

bene, un riferimento per noi, perché veramente troppo legato a quel

Paese. Poi guardiamo molto ai principali nomi mondiali per

l’informazione online, quindi NME, Consequence Of Sound, Pitchfork.

Anche voi, un po’ come i concorrenti Blow

Up, Il Mucchio e Rockerilla, puntate spesso su copertine dedicate ai

nomi grossi del rock. È una scelta ben precisa? Una questione di target?

È

una scelta ben precisa perché ho scoperto mio malgrado, dirigendo il

giornale, che l’ascoltatore rock è conservatore in maniera spaventosa.

Per me questo è incredibile, perché l’ascoltatore rock io l’ho sempre

immaginato come qualcuno disposto alla novità, e non è cosi. Noi

abbiamo un impatto sulle copertine diciamo di persone consolidate della

nostra area, che arriva al 20% in più di venduto al mese, questo mese (marzo, ndr) in edicola ho realizzato

una copertina che volevo da tanto, che è Depeche Mode, non che io sia

un fan sfegatato ma riconosco una loro grande centralità nella musica

degli ultimi trent’anni e sono comunque un gruppo centrale rispetto

alla nostra idea di suono, che appassiona gran parte dei nostri

lettori. Quando abbiamo la possibilità di fare copertine del genere ci

stiamo attenti, se ci soddisfano certe condizioni, che sono il cercare

di non fare doppioni in edicola, di avere una bella intervista. Ecco,

una cosa su cui io sinceramente non transigo è che vogliamo sempre e

solo contenuti di prima mano, non costruiamo il giornale a partire da

monografie o da cosa pensa qualcuno su qualcosa, non equivale alla

nostra idea di giornalismo. Poi altri lo fanno e lo faranno anche

benissimo, però per me il confronto è la fonte diretta e attiva, la

cosa più importante di tutte, senza di quello non facciamo nulla.

Noto che rispetto alle altre riviste, Rumore

preferisce essere tendenzialmente più sintetico, sia nelle recensioni

che negli articoli di approfondimento, puntando come già accennato alle

rubriche, anche di nomi storici come Maurizio Blatto, Carlo Bordone,

Sergio Messina. Immagino siano scelte editoriali ben precise…

Penso

che alcuni tra i più bravi in circolazione li abbiamo noi. Io amo molto

anzitutto leggere le mie firme migliori, trovo che siano dei visionari

assoluti e quindi mi piace anche leggere le cose di Maurizio, che è un

amico, o Francesco, che abbiano la possibilità di esprimere un punto di

vista, o Carlo Bordone. Sono persone che sono in grado secondo me di

rappresentare da sole la forza del nostro brand mi verrebbe da dire…

Perché indipendentemente dalle mode, dai dischi che si vendono o non si

vendono, dei giornali che si vendono o non si vendono, hanno una

visione attuale, però piena di Storia, di grandi radici nella musica, e

riescono a raccontarla e a fartela vedere. Per cui si, c’è una

centralità forte perché siamo in un’epoca per cui le opinioni si fanno

sentire, specie sui social media, e se hai a disposizione qualcuno che

ha delle opinioni forti, un punto di vista forte e riesce a esprimerlo

bene, secondo me è giusto valorizzarlo. Per questo parlavo prima molto

bene di Stefano Isidoro Bianchi, perché lui secondo me è uno che ha una

grande visione, una grande capacità di lettura della musica, e quando

qualcuno è cosi, è giusto che possa esprimersi in lungo e in largo come

fa lui sul suo giornale, o come fanno queste persone sul nostro.

Il fatto che avete scelto di fare anche dei

workshop di scrittura musicale, nasce dall’esigenza di avere sempre

penne fresche?

Alcuni

dei nostri ragazzi più bravi vengono fuori da workshop in giro per

l’Italia. Per esempio il sito è quasi tutto gestito da persone su cui

ho fatto scouting durante i miei corsi. Da dieci anni insegno in

Cattolica all’Università, alcuni vengono da lì, altri invece vengono

dai workshop che faccio in giro, soprattutto su Bologna, da qualche

anno li faccio un paio di volte l’anno. Non è che ci sia un’esigenza

vera e propria, a me è stato chiesto, ho scoperto che al di là della

crisi del comparto c’è un’enorme curiosità nei confronti di questo

mondo, c’è una quantità pazzesca di persone che vogliono fare questo

mestiere, che è un non-mestiere, e lo dico subito prima mettendo le

mani avanti, però è bello confrontarsi e poter carpire qualche

strumento di lavoro per essere consapevoli nel raccontare la musica,

quindi per avere un approccio più da cronista diciamo, non da

quotidianista, ma da cronista della musica, da persona che è capace di

leggere i fenomeni e di metterli in relazione. Sicuramente è stato di

grande aiuto per noi per trovare delle persone in gamba, soprattutto

per quanto riguarda i più giovani. Sono stato molto fortunato a trovare

delle persone che lavorano per noi, con noi, di cui ho cieca fiducia,

trovo che siano il futuro e credo siano molto bravi, mi riferisco

soprattutto a Elia Alovisi, che infatti ora lavora per Noisey –

giustamente se lo sono presi – o Nicholas David Althea, loro due in

particolare devo dire che sono secondo me formidabili, sono veramente

due fuoriclasse.

Come vi vedete fra dieci anni?

Bella

domanda… molto spesso me lo chiedo anch’io. Fra dieci anni ho

l’ottimismo di pensare che noi saremo in una condizione per cui

continueremo a fare entrambe le cose, saremo più bravi a far meglio il

giornale, anche se tante cose cambieranno, e penso che il nostro sito e

i social media avranno una grandissima centralità nello scenario

italiano, al netto del fatto che dieci anni fa non avremmo neanche

nominato i social media, pensa soltanto a un dato banale: Facebook

c’era già due anni fa, sei anni fa per esempio, però l’esplosione

dell’informazione sui social media quand’è che si è avuta? Quando tutti

quanti abbiamo avuto a disposizione uno smartphone, tutti quanti

abbiamo avuto a disposizione una grande quantità di traffico dati da

poter utilizzare. Eppure Facebook c’era già prima, pensa a quanto lo

stesso mezzo con un piccolo strumento diverso in più ha cambiato

completamente la nostra ricerca d’informazioni. Poi, dal punto di vista

digitale ovviamente non sappiamo che cosa potrà capitare. Io credo che

la nostra idea è di andare avanti su entrambi i settori. Poi non so, ad

un certo punto la Gabanelli o chi per lei farà un’inchiesta e verrà

fuori che i giornali inquinano il mondo e che non bisogna più leggerli,

non so, allora faremo solo il digitale… la verità è che il digitale

oggi non muove ancora i capitali per poterci sostenere.

|